गूगल(Google) में दलित एक्टिविस्ट विवाद ने कॉरपोरेट दुनिया और शहरी स्पेस में दलितों की स्थिति पर एक बार फिर से चर्चा छेड़ दी है. चूंकि मल्टीनेशनल और कॉरपोरेट कल्चर की कई दबी हुई परतें उधड़ गई हैं. चमक-दमक के पीछे की स्याह सच्चाइयों पर रोशनी पड़ गई है. आम तौर पर माना जाता है कि आर्थिक उदारीकरण ने सभी के लिए अवसर पैदा किए हैं, लेकिन असलियत जानने के लिए जातिगत श्रेष्ठता और अधिकार के अहंकार से परे जाना होगा. समझना होगा कि कॉरपोरेट कल्चर में दलित-आदिवासी दरअसल कहां दुबके हुए हैं. वैसे इस पर हम आगे विचार करेंगे, लेकिन पहले इन हालात के कारण समझने की कोशिश करनी होगी.

गूगल पर दलित कार्यकर्ता के कार्यक्रम को रद्द करने आरोप लगा. कहा गया कि कार्यक्रम उनके दलित होने के कारण रद्द किया गया.

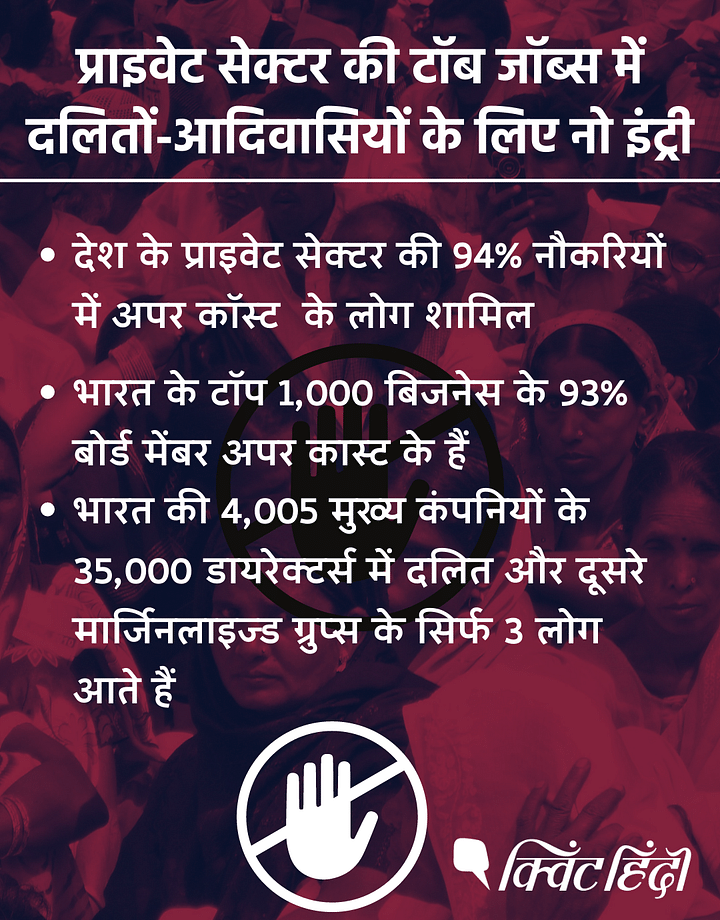

प्राइवेट सेक्टर की टॉब जॉब्स में दलितों-आदिवासियों के लिए नो इंट्री

जाति को हम ढिठाई से झुठलाते रहें लेकिन सच बात तो यह है कि प्राइवेट सेक्टर की टॉप नौकरियों में अपरकास्ट का ही बोलबाला है. कुछ साल पहले जेएनयू के प्रोफेसर सुरिंदर सिंह जोदखा ने एक अध्ययन किया था. इसमें बताया गया था कि देश के प्राइवेट सेक्टर की 94% नौकरियों में ब्राह्मण और बनिया बैठे हुए हैं. इसी तरह 2012 में कनाडा के कुछ रिसर्चर्स ने एक स्टडी के बाद कहा था कि भारत के टॉप 1,000 बिजनेस के 93% बोर्ड मेंबर अपर कास्ट के हैं जिनका हिस्सा देश की आबादी में सिर्फ 15% है. इसी तरह भारत की 4,005 मुख्य कंपनियों पर अमेरिका की स्टडी बताती है कि कंपनियों के 35,000 डायरेक्टर्स में दलित और दूसरे मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स के सिर्फ 3 लोग आते हैं. पत्रकार और एक्टिविस्ट आकार पटेल ने तो बकायदा यह लिस्ट छापी कि 30 बड़ी कंपनियों में सबसे ऊंचे पदों पर किस जाति के लोग काबिज हैं. जाहिर है, सवर्ण ही.

ऐसा इसलिए है क्योंकि दलित आदिवासियों और मुसलमानों को भी, नौकरियां मिलना बहुत मुश्किल है. 2009 में सुखदेव थोराट और पॉल अटवेल ने एक सोशल एक्सपेरिमेंट किया था जिसे इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली में छापा भी गया था. इसमें यह पता चला था कि अपरकास्ट सरनेम वाले लोगों को इंटरव्यू में बुलाए जाने की ज्यादा उम्मीद होती है जबकि मुस्लिम और दलित लोगों की कम. इसके बावजूद कि दोनों की क्वालिफिकेशन एक जैसी हो.

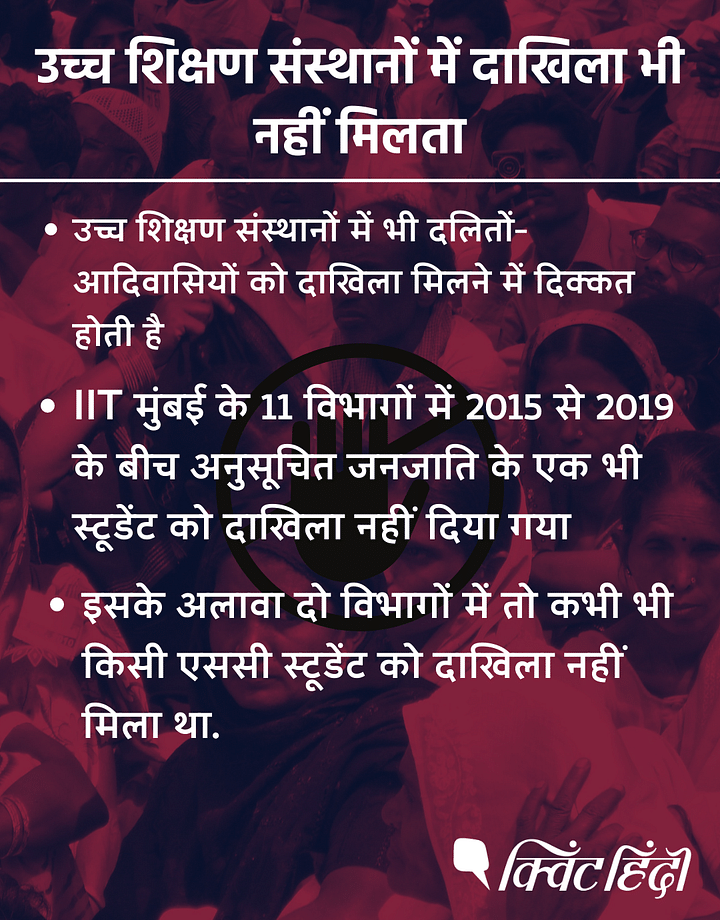

उच्च शिक्षण संस्थानों में दाखिला भी नहीं मिलता

प्राइवेट सेक्टर में टॉप जॉब्स कैसे मिलेंगी, अगर उन्हें उच्च शिक्षा हासिल करने में परेशानी होगी. सामाजिक आर्थिक कारण जो हैं, सो हैं लेकिन उच्च शिक्षण संस्थानों में भी दलितों-आदिवासियों को दाखिला मिलने में दिक्कत होती है. इसके बावजूद कि उन्हें आरक्षण मिलता है. दिसंबर 2020 में अंबेडकर पेरियार फुले स्टडी सर्किल ने जब राइट टू इनफॉरमेशन एप्लिकेशन दायर की तो पता चला कि IIT मुंबई के 11 विभागों में 2015 से 2019 के बीच अनुसूचित जनजाति के एक भी स्टूडेंट को दाखिला नहीं दिया गया था. इसके अलावा दो विभागों में तो कभी भी किसी एससी स्टूडेंट को दाखिला नहीं मिला था.

इसी तरह दाखिला, या नौकरियां मिलने पर भेदभाव का सामना भी करना पड़ता है. दलित एक्टिविस्ट्स के ढेरों संस्मरणों से यह बात साफ होती है. पायल तड़वी या रोहित वेमुला की खुदकुशी से मौत उच्च शिक्षण संस्थानों में उच्चजातीय समूह की प्रतिक्रियाओं का नतीजा था. कॉरपोरेट की असलियत देखनी है तो दलित एक्टिविस्ट, राइटर और फेमिनिस्ट क्रिस्टीना धनराज के आर्टिकल- व्हॉट इन मीन्स टू बी अ दलित वुमन इन कॉरपोरेट इंडिया को पढ़ लें. इस आर्टिकल में क्रिस्टीना ने लिखा था कि मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने के बावजूद उन्होंने कितने जातिगत भेदभाव का सामना किया.

कॉरपोरेट कल्चर में दलित-आदिवासी कहां दुबके हुए हैं?

हां, क्रिस्टीना के संस्मरण के साथ खास बात यह है कि लेखिका पढ़ी-लिखी अंग्रेजी बोलने वाली हैं. वह अपनी बात कहना जानती हैं लेकिन कॉरपोरेट और शहरी स्पेस में उन लोगों की हालत का अंदाजा कैसे लगाया जा सकता है, जिनकी न कोई नुमाइंदगी है और न ही आवाज. वे अंग्रेजी नहीं जानते, और न ही बहुत ज्यादा पढ़े-लिखे हैं. उन्हें जातिगत भेदभाव ही नहीं, बहिष्कार और छुआछूत का भी सामना करना पड़ता है. इस बहिष्कार और छुआछूत के अपने चलन हैं और अपनी पद्धतियां भी. शहरी और कॉरपोरेट स्पेस में अपर कास्ट का छुआछूत बहुत अलग तरीके से काम करता है. सभी औपचारिक वर्कस्पेस, आईटी, मीडिया कंपनियों, एफएमसीजी में छुआछूत बहुत ढंके-मुंदे, रहस्यपूर्ण ढंग से फैला होता है. चूंकि शहरी अपर कास्ट के लिए छुआछूत की परिभाषा बहुत आसान, शाब्दिक होती है.

इसीलिए शहरी ऑफिस स्पेस में छुआछूत इतनी बेशर्मी से काम नहीं करता. ये बहुत अलग तरह से अपनी चाल चलता है.

शहरी ऑफिस स्पेस में दलित लेबर को आम तौर पर कॉन्ट्रैक्ट वर्कर के तौर पर काम पर रखा जाता है. इसीलिए उनका कोई सेफ्टी नेट नहीं होता, न ही कोई बीमा या सामाजिक संरक्षण. थोड़ा भी ऊपर नीचे हुआ कि नौकरी गई. इसके अलावा ऑफिस स्पेस इतने फॉरबिडन यानी निषिद्ध होते हैं कि ज्यादातर दलित लेबर उस ‘टचेबल’ जगह के आस-पास भी फटक नहीं पाते. इसीलिए किसी किस्म की शारीरिक दूरी को जबरन लागू नहीं करना पड़ता.

और वहां बहिष्कार और छुआछूत का एकदम अलग तरीका है

दरअसल बहुजन की जरूरत तो हर जगह है. कॉरपोरेट वर्ल्ड में भी. चूंकि अपर कास्ट के सारे छोटे-मोटे काम आखिर कौन करेगा- चाय बनाना, या दफ्तर-रेस्टरूम्स की साफ सफाई करना. ये अपर कास्ट नहीं कर सकते. इसलिए इसके लिए बहुजन को ही रखा जाता है. जैसा कि थोराट ने अपने अध्ययन में लिखा था, दशकों के भेदभाव ने दलितों को निम्न आय वाली नौकरियों ही सिमटाए रखा है. अगर ग्रामीण क्षेत्रों में 90% दलित खेतों में मजदूरी करते हैं तो शहरी इलाकों में प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में वे निचले पदों पर काम करते हैं. जैसे ऑफिस ब्वॉय, पैनट्री ब्वॉय, टॉयलेट क्लीनर्स, सफाई कर्मचारियों.

यहां छुआछूत किस तरह काम करता है...उनके लिए अलग शौचालय, अलग लिफ्ट, पानी पीने की जगह अलग होती है. कई बार बर्तन भी अलग होते हैं. कहीं वे सीढ़ियों पर बैठते हैं, कहीं वॉशरूम के बाहर. अक्सर उनके खाने के लिए भी अलग जगहें होती हैं. कभी वे सीढ़ियों पर खाना खाते हैं, कभी स्टोर रूम में. कैंटीन में अलग-थलग बैठते है, या अपनी नियत जगह पर ही. बेसमेंट में, बाकी के स्टाफ से दूर. सबके बीच, सबके साथ मिलकर खाने में उन्हें संकोच होता है, क्योंकि अक्सर वे बिन-बुलाए मेहमान महसूस होते हैं. इसके अलावा कई जगहों पर स्वाइप मशीन भी अलग-अलग होती है. कई बार उसकी लोकेशन भी अपर कास्ट कर्मचारियों की लोकेशन से दूर होती है. इन जगहों का आर्किटेक्चर कई एकड़ जमीन पर बना होता है लेकिन क्लीनिंग या ऑफिस स्टाफ के लिए कोई वर्कस्टेशन नहीं होता.

ज्यादातर ऑफिस के फंक्शंस में उन्हें न्यौता नहीं दिया जाता. पार्टियों में अक्सर बचा हुआ खाना मिलता है. इस सिलसिले में पिछले साल नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई एंथोलॉजी फिल्म अजीब दास्तांस में नीरज घेवान की गीली पुच्ची याद आती है. यह फिल्म दलित क्वीर भारती मंडल और उसके रिश्ते पर आधारित थी. भारती जिस फैक्ट्री में काम करती है, उस पर क्वालिफाइड होने के बावजूद ऊंचे ओहदे को हासिल नहीं कर पाती. कैसे अक्सर अकेले बैठकर खाना खाती है, और कैसे बर्थडे पार्टी में उसे बुलाया नहीं जाता और सिर्फ केक सर्व करने का काम सौंपा जाता है.

ऐसा नहीं है कि अपर कास्ट को यह छुआछूत नजर नहीं आता, पर उसे यह सब असामान्य नहीं लगता. यह हेरारकी का हिस्सा लगता है, जिसे सहज माना जाता है. लेकिन भेदभाव और बहिष्कार व्यवस्थागत तरीके से हो रहा है, होता आया है. इसलिए व्यवस्थागत तरीके से ही इसे तोड़ने की जरूरत है.

1916 में बाबा साहेब भीम राव अंबेडकर ने कास्ट्स इन इंडिया-देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट नाम के निबंध में यह चेताया था कि भले ही यह स्थानीय समस्या है लेकिन यह व्यापक स्तर पर नुकसान पहुंच सकती है. अगर हिंदू दूसरे देशों में प्रवास करेंगे तो भारतीय जाति विश्व की समस्या बन जाएगी. गूगल वाले मामले को देखकर बाबा साहेब की वह आशंका सही साबित होती है.

(हैलो दोस्तों! हमारे Telegram चैनल से जुड़े रहिए यहां)